|

À

L’ÉCOLE MATERNELLE, QUEL(S) MONDE(S) À DÉCOUVRIR ?

|

|

Joël LEBEAUME, UMR STEF, ENS Cachan |

![]() Voir

la version .doc, la version .odt

Voir

la version .doc, la version .odt

Mon intervention n’est pas une présentation des

enjeux éducatifs et des orientations pédagogiques de la découverte du monde

à l’école maternelle. Il s’agit plutôt d’une interrogation que je

souhaiterais discuter avec vous sur les fondements, sur les contenus et sur les

perspectives de ces activités de l’école maternelle.

Je ne suis en fait pas bien sûr que les activités contribuent à la découverte du monde, excepté dans le détachement progressif de l’extériorité et la constitution d’un monde extra-corporel, contribuant à la formation individuelle et personnelle des petits (cf. dessin de Frato)[1]. Ce doute sur la découverte du monde est souligné dans le titre de ma conférence, mais seulement identifiable dans sa lecture, par le pluriel associé au mot « mondes ».

| Ce pluriel met en question l’univers que l’on fait découvrir

à l’école et suppose aussi que le regard scolaire en focalise quelques

parties mais en laisse dans l’ombre bien d’autres. Il y a alors à

s’interroger sur l’implicite de l’école et à discuter la

pertinence éventuelle d’ouverture de ces zones d’ombre et leurs

conditions. Le fait par exemple d’aller chez le boulanger, permet de dévoiler

des mondes divers, le monde des pains, le monde de la boulange, le monde

du travail, le monde des transformations de la matière, le monde du

commerce, le monde de proximité et sans doute une multitude d’autres

mondes. Mais quel est ou quels sont les mondes privilégiés dans l’éducation

scientifique et technologique scolaire ? Ou bien quelle mise en ordre

implicite du monde l’école suggère t-elle ou impose-t-elle ?

Pour être très précis, si cette discussion me semble nécessaire à mener avec vous, c’est pour deux raisons : - d’une part, parce que l’école maternelle demeure le lieu des possibilités d’innovation les plus grandes en matière d’enseignement, - d’autre part, parce que l’école maternelle est l’école des commençants et qu’elle permet de poser la question de la progression des apprentissages ou des découvertes. À ce sujet, quelle est la signification de l’indifférenciation des programmes de 2002 pour le cycle 1 et pour le cycle 2 avec la seule étiquette « découvrir le monde » ? Faut-il lire les nuances du terme “ découvrir ” considéré à la fois comme “ l’action de trouver ce qui était ignoré ou caché ” c’est-à-dire de “ dévoiler ” ou de “ révéler ” et comme “ l’établissement de la vérité par la science ” c’est-à-dire “ connaître ” (Rey, 1998)[2], |

|

1. LE MONDE, L’UNIVERS ET LE MILIEU

1.1. Significations

Depuis fort longtemps, les

philosophes questionnent le sens du monde. Pour Clavier (2000, p.8)[3],

le terme « monde » désigne d’une part un agrégat plus ou moins

ordonné d’objets et de contenus dont la plus grande collection est désignée

par « univers », d’autre part la structure globale

d’appartenance, c’est-à-dire le classement arbitraire et pratique ou selon

un ordre logique présenté en extension (inventaire) ou compréhension

(intension). La gamme des journaux Le

Monde de l’éducation, de la musique, de la philatélie… rappelle ces

regroupements.

Dans le même esprit, Lalande[4]

définit le « monde » en tant que vaste ensemble de choses d’une même

sorte : le monde physique, le monde moral, le monde des idées. Le monde

est ainsi ordonné à la différence du « milieu » qui est

l’ensemble des objets au milieu desquels se produit un phénomène ou au

milieu desquels vit un être.

1.2. Mise en ordre

L’apprentissage du monde se

confond en réalité avec l’apprentissage du milieu. C’est d’abord le monde

vécu, à la façon du monde de la tique, réduit au monde de ses actions et

au monde de ses perceptions (Uexküll, 1956)[5].

Mais le milieu devient un monde par les significations théoriques, affectives,

religieuses, esthétiques, politiques… qu’on lui affecte. Selon nos intérêts

et nos capacités de perception, nous n’avons ainsi accès qu’à une infime

partie du monde, mais à des mondes différenciés, investis affectivement.

Cette appropriation du monde

demeure fondée sur une imprégnation sans grande distanciation de la pensée.

La mise en ordre du monde commence dès lors qu’il y a un détachement du

milieu, permettant de passer d’un monde sensible à un monde intelligible. Le

monde sensible est constitué de l’ensemble des choses qui sont ou qui peuvent

être l’objet de perceptions, telles que l’individu se les représente avant

toute critique scientifique ou philosophique. Le monde intelligible correspond

en revanche à l’ensemble des réalités correspondant aux apparences

sensibles, mais telles que la réflexion rationnelle conduit à se les représenter.

À partir du chaos initial

correspondant à un état du monde dépourvu de toute articulation, la

construction du monde consiste à le définir comme le résumé des relations

qui s’établissent entre des signes, c’est-à-dire entre des unités matérielles

dotées de sens qui renvoient les unes aux autres. Pour un être vivant, avoir

un monde signifie habiter un univers articulé, interprété de part en part, et

où il est possible de s’orienter. Celui qui dégage ensuite abstraitement les

lois qui le régissent pour en faire l’inventaire, formule ainsi la logique

selon laquelle s’organise ce monde ; on a là une définition exacte de

la raison (Clavier, 2000).

Pour l’école maternelle, il

serait ainsi plus pertinent de bien mettre en évidence cette graduation de la

mise en ordre du monde. En ce sens, la progression entre le cycle 1 et le cycle

2 devrait distinguer « découvrir le milieu » puis « découverte

du monde », afin d’identifier à la fois les frontières et leurs

extensions ainsi que le travail de la pensée et la mise en ordre qu’elle opère.

Pour un individu, le monde est d’abord son monde, qui n’est évidemment ni le monde entier ni le seul monde. L’existence d’un monde distinct des perceptions et des besoins n’est pas une évidence native et immédiate. À partir du chaos, l’enfant accède progressivement à l’assurance qu’il a devant lui un monde qui vaut pour autrui comme pour lui. Le monde devient progressivement l’ensemble stabilisé des structures matérielles, spatiales, temporelles, géographiques, chronologiques, institutionnelles, sociales, affectives… par rapport auxquelles chacun peut toujours situer, confronter, comparer et recouper, communiquer et discuter les événements, les impressions, les objets, les actions, les expériences et les rencontres qui se présentent.

|

2. D’UN MONDE À L’AUTRE 2.1. Perspectives historiques Dans la longue histoire des leçons de choses, deux points sont à souligner. Le premier relève de la conception de cet enseignement régulièrement redéfini en tant qu’enseignement à tendance scientifique. Bain ou Rousselot par exemple signalaient que les leçons de choses ouvrent trois grands domaines que sont l’histoire naturelle, les sciences physiques et l’industrie. Au fil du temps, il est également rappelé que la différenciation disciplinaire n’existe seulement qu’à l’école primaire supérieure d’autrefois ou au collège d’aujourd’hui. Les sciences à l’école ne sont donc pas un enseignement compartimenté selon les disciplines de l’enseignement secondaire sous une forme plus ou moins abrégée. C’est une matière scolaire en tant que domaine d’étude qui s’organise progressivement au fil des cours avec des visées disciplinaires plus identifiées.

|

|

| Le second point concerne la constitution des contenus de cet enseignement des sciences dont on peut distinguer quatre périodes. La première (1882-1923) est marquée par la détermination de ce qu’il est possible et pertinent d’enseigner pour que les enfants sachent « ce qu’il n’est pas permis d’ignorer » en fin de scolarité. C’est au cours de cette période que les institutrices des écoles de la Seine proposent les contenus de l’enseignement des connaissances usuelles (1896). Ce sont des listes de notions sur les choses à propos de leur origine, de leurs propriétés, de leur usage ou de leur fabrication abordées grâce à une approche descriptive monographique et langagière. La conception associationniste de la psychologie des sensations et des éléments accrédite cette éducation par les sens et par les mots. La deuxième période (1923-1969) est la période de détermination des contenus progressifs de l’école maternelle à l’école primaire supérieure. En d’autres termes, après avoir déterminé ce que des enfants de 13 ans pouvaient apprendre, il s’agissait d’organiser la continuité de cet enseignement dès les premières classes, lorsque l’enseignement n’était plus conçu sur le mode concentrique. La pédagogie active et l’intérêt pour l’observation qui s’opposent à l’enseignement livresque sont fortement présents dans les textes de 1908 et 1921 de l’école maternelle qui prescrivent des exercices d’observation. Ce sont les nouvelles leçons de choses distinctes à la fois des leçons sur les choses et des leçons de mots. Sous l’étiquette des leçons de choses en classe et en promenade, les sciences des instructions de 1923 pour l’école élémentaire visent la relève économique de la France et mettent également l’accent sur l’observation et l’expérimentation. De 1969 à 1995, la troisième période est celle de l’éveil. On critique alors l’observation considérée trop souvent comme l’appropriation du regard d’un autre et donc d’une faible portée pour le développement de la pensée des jeunes enfants. L’enseignement des sciences est ainsi marqué par le même changement de modèle éducatif identifié par Plaisance, d’un modèle productif à un modèle expressif. La globalisation telle que Decroly la suggérait dès le début du XXè siècle, accrédite la découverte et l’expérience au sens de l’expérience active de l’enfant, cet explorateur nu que définit aussi Epstein. Enfin, la dernière période, contemporaine, intègre les modifications profondes du contexte national et international : déficit d’étudiants inscrits dans les filières scientifiques, enquêtes sur la performance des systèmes d’éducation (par exemple PISA), constat répété de l’absence de pratiques scolaires d’initiation scientifique généralisées. À la croisée de ces enjeux économiques, sociaux et éducatifs, il s’agit d’élever le niveau général de formation des petits Français et de mettre enfin en place des activités scientifiques à l’école. Ces injonctions sont nettement présentes dans le PRESTE (Plan de Rénovation de l’Enseignement des Sciences et de la Technologie à l’École) qui intègre aussi les nouvelles préoccupations pour une citoyenneté renouvelée en termes de développement durable et pour l’intégration des usages des TICE. | |

2.2. Permanences et

changements

La tendance contemporaine tend

ainsi à valoriser le mouvement d’alphabétisation scientifique et

technologique d’origine angloaméricaine (scientific and technological

literacy) qui vise la formation de citoyens responsables et participatifs. En

outre, l’accès facilité à l’information scientifique disponible sur le

net invite à l’intégration de la consultation des ressources documentaires

dans les activités scolaires. Les manuels les plus récents se distinguent

ainsi des manuels de la génération précédente par les activités proposées

qui sont par exemple quelques expérimentations, des lectures de pages de sites

internet, de recherches d’information. D’une façon schématique, la

conception contemporaine de l’enseignement des sciences fait prévaloir un

nouvel équilibre entre les trois composantes fondamentales de l’éducation de

la main, du cœur et de l’esprit. La première période mettait en effet

l’accent sur le caractère pratique, utilitaire et moral de ces premières leçons,

la deuxième renforçait le caractère désintéressé de la formation de

l’esprit par les sciences ce qui fondait la troisième période.

D’une façon permanente, les

sciences à l’école entretiennent des liens forts avec ce que l’on désigne

actuellement par la maîtrise de la langue. La dénomination et la désignation

des choses, les extensions des familles de mots, les dictées à l’adulte ou

l’expression écrite contribuent aux apprentissages lexicaux, sémantiques et

structurels de la langue. Les récentes recommandations (cf. Bouysse)[6]

invitent à ces relations tout en insistant sur l’usage des connecteurs

logiques notamment pour attirer l’attention des enfants sur l’expression des

relations dans le langage scientifique.

Au cours de cette longue

histoire, s’est opérée une stabilisation des spécificités de chacun des

cours et des cycles initialement suggérées par Gréard. Le cycle 1 ou l’école

maternelle se consacre au monde familier, avec des expériences-actions qui

accompagnent « découvrir » les choses et le monde vécu. Le cycle 2

ou le cours élémentaire est l’étape des éléments, de la découverte du

monde plus distant, plus étendu et avec quelques outils de raisonnement et

d’action permettant une plus grande distanciation. C’est le monde connu. Le

cycle 3 ou le cours moyen est le temps des phénomènes et d’une première

rationalisation où l’expérimentation devient un moyen d’étude et d’élaboration

de faits et de relations causales. Le monde devient conçu dans l’approche des

activités de sciences et technologie. Le collège ou l’école primaire supérieure

privilégie l’approche spécifique des sciences expérimentales et de la

technologie avec la mise en ordre du monde artificiel et naturel, à la fois

vivant et inerte ce qui délimite la technologie, les sciences physiques et

chimiques, les sciences naturelles. L’enseignement des sciences est ainsi

progressif, du monde sensible au monde intelligible, privilégiant d’abord les

sens, la capitalisation des expériences empiriques, l’identification des régularités

apparentes, les collections puis la raison des choses, la conceptualisation, les

principes cachés. Mais ce schéma est dynamique car se conjuguent systématiquement

action et pensée, familiarisation pratique, élaboration intellectuelle et

extension de l’emprise sur le monde. C’est ainsi que les mondes des plantes,

des animaux, des roches, du corps se transforment progressivement en mondes des

phénomènes comme ceux de la reproduction, de la combustion, des

transformations par exemple.

3. Quelques précisions

didactiques

Les discours contemporains sur

et pour l’enseignement des sciences à l’école valorisent « l’expérience »

dont il est important sans doute de préciser l’acception ou les acceptions

scolaires ainsi que le ou les statuts à l’école maternelle. L’expérience

scientifique est un moyen pour rendre intelligible le réel mais surtout pour

s’opposer aux croyances, aux opinions, aux impressions sensibles. L’expérience

recouvre l’idée de preuve et de démonstration de la validité d’une

affirmation. Mais l’expérience est difficile car la conquête du monde est

une lutte contre ses propres idées, contre les expressions et les pensées

communes comme « le soleil se lève », « les plantes poussent

dans la terre », « les objets lourds ne flottent pas ». Les

commentaires pédagogiques intègrent aujourd’hui ce que l’on sait depuis

plusieurs siècles, en particulier les obstacles que représentent les pré-conceptions

ou les représentations qui laissent par exemple supposer que la flottaison dépend

de la profondeur de l’eau. Aujourd’hui, apprendre considéré comme apprendre

contre est une évidence rappelée dans les documents d’accompagnement et

bien identifiée dans le « canevas »[7]

d’une séquence scolaire.

Pour parvenir à la construction

des faits scientifiques, il existe des protocoles et des méthodes ou démarches

parfois qualifiées d’expérimentales. Il s’agit par exemple d’isoler une

variable comme dans l’étude de l’héliotropisme. Des pots identiques, la même

terre, les mêmes semences, les mêmes conditions d’arrosage et de température,

mais la présence ou l’absence de lumière permet de mettre en évidence la

relation entre un phénomène et sa cause. L’expérience permet alors de

conclure « toutes choses égales par ailleurs ». Mais ce protocole

n’est pas exclusif. Comme le disent les enfants, « quand on ne sait pas,

on fait une expérience ! ». Par exemple pour saisir le cycle de

transformation des vers de farine, l’observation rigoureuse de l’évolution

des « bêtes » blanches et noires est un moyen. De même, les réponses

aux questions sont parfois disponibles dans les documents, dans les textes et la

recherche documentaire est un moyen d’obtention de réponses susceptibles d’être

vérifiées, contrôlées selon les cas particuliers examinés.

Sous le terme « expérience », il me semble

essentiel de maintenir l’ambition de l’éducation scientifique, c’est-à-dire

celle de la pédagogie de la question, du questionnement sur les conditions de

la surprise constatée, de l’étonnement. Parfois les discours pédagogiques

valorisent aussi le terme « hypothèse » qu’il s’agit de

comprendre dans son acception usuelle de supposition, de doute et d’attente.

La neige fond : quelles sont les conditions pour qu’elle ne fonde pas ?

quels essais peut-on faire pour la conserver le plus longtemps possible ?

L’eau de la plante disparaît : où est-elle passée ? que

devient-elle ? Les roues de la voiture ne tournent pas : quelles sont

les conditions pour permettre ce mouvement relatif ? Autant de situations

de questionnement, d’essais ou d’expériences systématiques et rigoureuses

qui exigent le travail de la pensée et stimulent la formation de l’esprit.

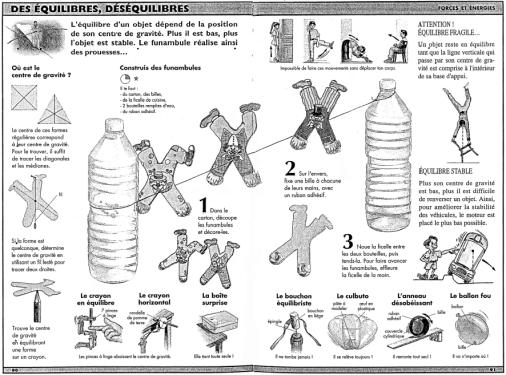

Pour l’école maternelle, c’est-à-dire pour des enfants de moins de six ans – mais aussi pour toute la scolarité - il serait aberrant de faire apprendre d’une façon systématique tout modèle de méthode expérimentale parfois présentée caricaturalement sous les étapes successives OHERIC (Observation, hypothèse, expérience, résultats, interprétation, conclusion)[8]. De longue date, les psychologues ont suggéré en revanche les tâtonnements expérimentaux ou les essais-erreurs. L’accompagnement des enfants paraît essentiel par exemple en enrichissant leurs activités par des investigations systématiques. Des enfants qui jouent avec des petites voitures peuvent ainsi être sollicités en leur demandant d’essayer, de tester ou d’expérimenter le roulement sur des surfaces différentes, sur des plans plus ou moins inclinés. De la même façon, l’étonnement provoqué par une balle qui rebondit plus que les autres peut conduire à apprécier ce rebond d’une part sur différentes surfaces mais aussi avec des balles différentes (bille en verre, boule de pâte à modeler). Ces activités sont des exemples d’une investigation rigoureuse et réfléchie du monde. De la même façon, la réalisation de bonshommes équilibrés et déséquilibrés, de petite ou de grande taille, permet d’interroger la réalité du point de vue à la fois scientifique et technique[9].

Les textes d’accompagnement mettent l’accent sur ces

situations déclenchantes, plus ou moins improvisées par les maîtresses au gré

des activités des enfants. Mais à l’école maternelle, le raisonnement

hypothético-déductif ne peut être qu’un horizon. Dans une grande section,

la réalisation de petites voitures peut susciter par exemple une investigation

sur la liaison des roues. Mais l’intérêt des enfants à cette question

n’est pas toujours premier. Pour eux, une voiture doit avoir des roues, des

phares et une antenne. Cette logique des attributs ne se confond pas alors avec

la logique des relations qui permet d’exprimer que la rotation des roues

s’effectue par rapport au support considéré comme fixe. Avec des jeunes

enfants, les activités sont encapsulées dans une gangue affective qui leur

interdit presque de penser que les perles absorbées par l’aspirateur peuvent

réapparaître dans le même état !

| La question fondamentale est alors celle du développement de l’enfant, de son imagination, de ses rêveries et de sa pensée rationnelle. Quelle conciliation doit-on assurer entre la saisie du monde dans son intelligibilité adulte et dans son intelligibilité enfantine ? Quels mondes leur donner à saisir ? Quels regards neufs leur ouvrir ? Et quels regards ne pas leur fermer ? En cette année 2005 où sont mis à l’honneur Jules Verne et Albert Einstein,il est important d’interroger les rapports entre imagination, rigueur, expression, création… |  |

4. QUESTIONS FONDAMENTALES

|

4.1. Quel horizon ?

Quelles visées ? Ces détours autour des mondes me permettent de conclure sur les questions fondamentales de mon intervention. Quel(s) monde(s) à découvrir à l’école maternelle ? S’agit-il du monde rationalisé ? du monde sensible ? En d’autres termes s’agit-il du monde du raisonnable ou du concevable, du monde des sciences ? Ou bien du monde ou des mondes des choses ? Le schéma suivant permet de discuter l’horizon des activités scientifiques et technologiques et aide à situer les actions des enseignants et leurs perspectives.

|

|

Il s’agit bien lorsque l’on

conduit une activité autour de la compote en moyenne section de s’interroger

sur le monde que l’on fait découvrir, le monde des pommes, des fruits, des

saveurs, des transformations, des produits, des pratiques domestiques, des

pratiques industrielles et commerciales, du travail, des pratiques

contemporaines ou plus anciennes… Quel sens a aujourd’hui la découverte du

monde de la ferme, du monde des animaux sauvages, du monde des balances et des

leviers… ?

La question pour moi est ainsi

celle des mondes dont on fait faire la découverte aux enfants et ceux qu’on

ne leur permet pas toujours d’entrevoir, les mondes masqués par les coutumes,

par les valeurs, par les a priori… Lorsqu’on s’intéresse aux grues par

exemple, met-on à la lumière de la pensée le monde des jouets, le monde

enfantin, le monde des substituts ou bien le monde du chantier, des hommes et

des matériaux, de l’habitat urbain ? Quelle extension donne-t-on au

monde ou au milieu proche des enfants ? Le train que l’on réalise est-il

un moyen de transport ? a—t-il des rails ? quels sont ses rapports

aux réalités ?

|

4.2. Quelle coordination ? Enfin, la seconde question fondamentale est celle des rapports entre les priorités, celle de la maîtrise de la langue et celle de la découverte du monde. Très souvent, les activités de découverte du monde sont d’excellents supports pour des activités de langage, fondamentales à l’école et fondatrices de l’école. Il me semble important de préciser ces deux dimensions des activités pour que chacune d’elles soit de plein exercice. En d’autres termes, pour qu’aucune ne soit seulement le prétexte de l’autre. À cet effet, le schéma suivant permet de discuter les moments scolaires et leur coordination, notamment pour lever tout malentendu ou sous-entendu qui ferait hésiter les enfants sur le choix de leurs postures pratiques et intellectuelles. |

|

Ce sont ces points que je souhaiterais discuter avec vous. À cet égard, je suis intéressé par un inventaire des mondes que vous faites découvrir aux enfants afin de préciser ce qu’est découvrir le monde pour les moins de six ans et le cas échéant discuter des extensions possibles, dans leurs contenus et leurs modalités.

[2]

Rey, A. (dir.). (1998). Dictionnaire

historique de la langue. Paris : Le Robert.

[3]

Clavier, P. (2000). Le

concept de monde. Paris : PUF.

[4]

Lalande, A. (1926, 2002). Vocabulaire

technique et critique de la philosophie. Paris : PUF.

[5]

Uexkülll, J.V. (1956). Mondes

animaux et monde humain. Paris : Gonthier.

[6]

Rénovation

de l’enseignement des sciences

et de la technologie. Recueil des communications du séminaire du 17 avril

2005 [disponible : http://eduscol.education.fr/D0027/EXSREN17.htm#2004-2005]

[7]

Ministère de l’éducation

nationale. (2005). Découvrir le monde

à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets. Paris :

CNDP.

[8]

voir

la critique de cette démarche OHERIC dans Giordan, A. (dir.) (1978). Quelle

éducation scientifique pur quelle société ? Paris : PUF.

[9]

cf.

double page extraite de Méga expériences.

Paris : Nathan.